经济学作为一门科学,与其他学科的一个重要区别在于有衡量的标准,关心指标和效应的大小。用专业一点的术语讲,就是要关注“经济显著性”。一个国家的国内生产总值为多高?上大学能在多大程度上提升一个人的收入?加征某个幅度(比如10%)的关税对国内物价的影响几何?……这些问题要么涉及经济指标的衡量,要么涉及变量之间相互影响的大小程度。很多经济学家以及优秀的经济学研究,都会注重“经济显著性”的探讨。遗憾的是,也有很多研究中忽视对经济显著性的讨论,这种现象在硕博士研究生的研究中极其普遍。很多论文通篇都是统计显著性,对回归系数的大小及其实际意义缺少基本的讨论。这种现象也不限于关于系数大小的讨论。即便在权威杂志中,我们提出假说的方式、进行稳健性检验(如用工具变量替换最小二乘法做回归)时所持的态度、以及我们的写作风格,时常暴露出对经济显著性的漠视。

研究有意义吗?

研究者不注重经济显著性这个不良习惯(倾向)也会对自己产生不良影响,导致其很多研究遭受同行和普通人质疑的风险。针对研究者的一些选题,人们(包括很多研究者)会说:“这个问题你不研究,我也知道答案!”“读书难道会降低一个人的收入?”“技术进步难道会降低劳动生产率吗?”……

如果我们的研究只是满足于显著性,而不关心影响的大小,很多有意义的研究也会受到这样的指责。如果研究结果没有经济显著性,很多研究确实不做也罢。

这也就带来另外一种倾向:似乎只有在两种相反方向的可能都存在时,实证研究才变得更加有意义。但在现实中,对于事实本身的测度就足够重要,A对B影响的大小也足够重要。一个普通人也知道读书有用。但多数情况,他只是说,书中有黄金屋有颜如玉。但对于社会管理来讲,我们需要的是一些数字:教育回报率到底为多少?这涉及到有限的资源如何配置。特别是,它关乎政府应该如何配置资源。一个资源有限的地方政府,是应该扩大普通高中的供给还是增加职业高中的供给,不同类型的教育对个人收入的影响具体为多大,就至关重要了。但如果我们只是满足于不同类型的教育都显著提高了收入水平,研究的意义就大打折扣了。

实证研究要不要提出假说?

不关注经济显著性的习惯与一些文章提出假说的做法是有关系的。这里所说的假说,当然不是指一般的理论分析所对应的假说——经济学中有很多著名的假说都充满着智慧与洞见(比如库茨涅兹假说)——而是很多文章中在实证研究之前所给出的带有假想和推断性质的论断。

对于普通研究者和学生而言,周密的思考、全面的文献疏理后(所以不提出假说并不意味着不进行理论思考),大概就可以着手进行实证研究了。一些人认为,实证研究总要放上几个假说,文章才是在科学地讨论问题。这会遇到很多现实问题。针对两个变量之间的关系,可能会有很多相关的理论,这些理论的预测往往并不一致。到头来还是借助生活经验和已有的实证结果(甚至是该文章中已有的结果)来提出假说,这比没有假说直接做研究有什么优势呢?

理想情况下,提出假说的过程本应是对变量间相互影响的机制进行全面和细致分析的过程,然后再小心考察两者间的关系,并对这种关系进行解读。当然,并不是说,假说的提出一定是考虑周全的,但至少应该对在有实证结果之前就知道的内容进行全面的分析。因此提出假说,实际上就有"先入为主"的味道。实证研究到底在多大程度上要"先入为主"(能够先入的,当然是研究者自身),不好说。但保持开放心态与数据对话也是实证研究者要有的品格之一。果如此,就没有必要执着于假说的提出了。

提出假说即使是合理的,也会导致一个不良的习惯,这也与我们现在讨论的问题密切相关。那就是,假说通常不会对效应的大小进行预测。对应到实证结果上面,研究者只需要得到某个方向显著或不显著的结果,就会满足于验证或拒绝了假说,却不去深究经济效应的大小了。这种忽视效应大小的倾向,使得经济学研究丧失了价值。因此,在实证研究中提出假说的习惯不仅不增加我们的研究深度,倒是反映了研究者的偏见以及研究过程中非科学的态度。

结果稳健吗?

稳健性检验是实证研究必不可少的内容之一。模型的设定、数据的选取以及不同处理方式、不同的估计方法都可能会影响到估计结果。在这里我们以工具变量方法的使用为例,说明研究过程中不关心经济效应的大小所导致的对稳健性检验结果的敷衍态度。

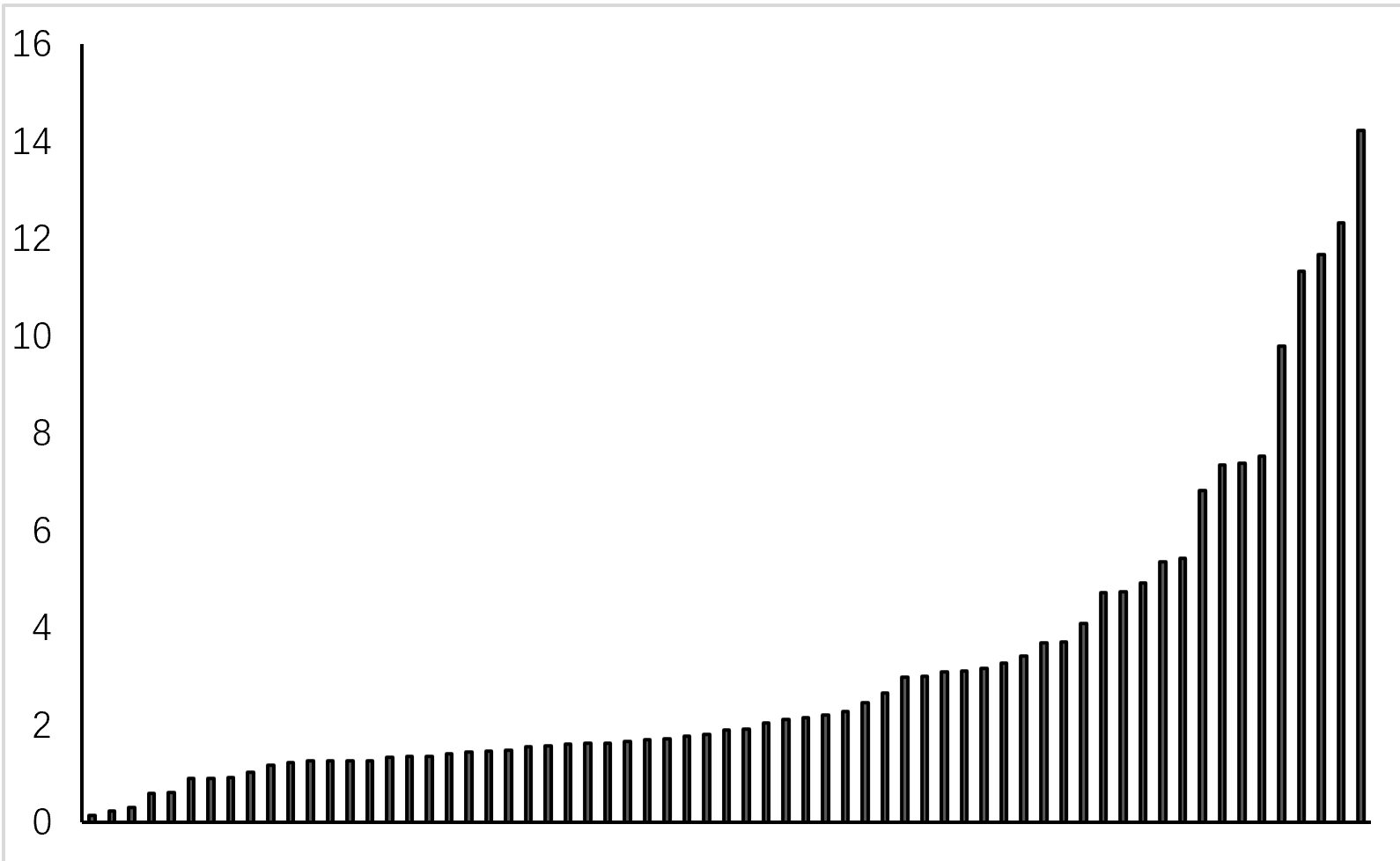

使用工具变量2SLS的估计结果与OLS结果的差别(系数之比)

计量经济学通常强调估计量的一致性和/或无偏性,学生们也因此在研究过程中常抱着解决内生性问题的决心。这也是很多研究在使用完OLS方法,再去使用工具变量(或其他方法)进行估计的原因。但在很多研究中,即便使用的工具变量估计的系数远超 OLS 估计数倍,只要系数的方向和统计显著性不变,作者仍然会宣称其结果“稳健”。这种近乎机械化的研究方式,使得计量经济学的严谨性变成了一种形式主义:研究者看似遵循了方法论要求,实际上却可能只是在自欺欺人。如果这样来评判估计结果的稳健性,那么这样的研究(稳健性检验)还有存在的必要吗?

这也会让一个教授计量经济学的教师,似乎到了一个魔幻世界。课堂上,我们大部分的时间在讲如何得到一致或无偏的结果,但在具体研究的过程中,哪怕不同稳健性检验中的结果相差数倍,也能得出结果稳健的结论。而之所以如此,还是在于我们的研究是没有大小的。如果不去认真对待经济效应的大小,自然就会带来对稳健性检验的敷衍态度。

何为创新?

对于学术研究来说,创新是一项根本的要求。论文没有新意,让老师头疼,也让学生们绞尽脑汁。很多学生研究选题,会说这个别人做过了,那个别人也做过了,创新好难!

创新的大小和类型当然也是有所区分的。对于一个研究生的论文来说,放弃那些大而空洞的讨论,对经济效应的大小做认真的思考也许是寻找创新点的途径之一。为什么前人估计的结果是那么大?数据是否能有所改进?估计方法恰当吗?如此等等。我用不同的数据、不同的方法,结果是否会不一样?结果如果有不同,那又意味着什么?只有在这种细致的追问中,创新才有可能。毕竟,我们不是为创新而创新,经济学研究归根结底是要加深我们对世界的理解。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号